Alla ricerca dell'avventura nel mondo dei videogiochi

Tecnica contro creatività all'alba della next-gen.

C'era una volta un ragazzino, nato e cresciuto in un piccolissimo centro rurale nella prefettura di Kyoto, che trascorreva il suo tempo libero esplorando le campagne che circondavano le vicinanze di Miyama. Durante le torride estati degli anni '60, il giovane indossava un paio di scarponcini e partiva all'avventura, senza consultare alcun genere di cartina, semplicemente imboccando una direzione fra i sentieri non battuti e facendosi largo nel verde delle foreste di salici.

Lasciata la sua casa di Sonobe andava in cerca delle grotte sui fianchi delle colline, s'inerpicava su ogni altura ed era particolarmente attratto da tutto ciò che non fosse segnalato sulle rare mappe del vicinato, specialmente dai piccoli laghi che sorgevano nell'abbraccio delle vallate. E mentre scopriva la meraviglia del mondo naturale, faceva galoppare la fantasia. Come abbiamo ricordato in un articolo a lui dedicato, quel ragazzino si chiamava Shigeru Miyamoto, e quei panorami si sarebbero trasformati nell'ispirazione alla base del Regno di Hyrule.

Quando all'alba degli anni '80 numerosi creativi tastarono per primi i terreni delle avventure dinamiche, Miyamoto infuse in The Legend of Zelda tutta l'esperienza accumulata nel corso delle sue esplorazioni, imprigionando in una manciata di pixel le particolari sensazioni legate alla scoperta dell'ignoto. Certo, non si trattava del capostipite del genere, ma il viaggio di Link riusciva a trasporre oltre lo schermo emozioni che prima di allora emergevano unicamente in mezzo ai caratteri delle opere testuali.

Oggi l'esplorazione e l'avventura sono concetti cardine nel medium dei videogiochi, o meglio, costituiscono la spina dorsale di una fra le derive più desiderate e redditizie del mercato intero. I progetti che attirano i più grandi investimenti sono quelli che mettono sul piatto mondi sconfinati, che promettono incredibili avventure, che attirano l'attenzione del grande pubblico comunicando veri e propri universi paralleli in cui vivere viaggi indimenticabili.

Così, nel corso degli anni, le mappe di gioco si sono fatte sempre più grandi, gli open-world hanno imposto il proprio modello nel mercato AAA, mentre il design del mondo virtuale è diventato di per sé sufficiente a garantire il successo di un'opera ancor prima del lancio. Allo stesso tempo, tuttavia, la concezione romantica dell'avventura ha iniziato a perdersi per strada, la dimensione e la longevità dei progetti sono maturate fino a trasformarsi in qualità assiomatiche, finché gran parte dei creativi sono stati costretti ad adeguarsi alla corrente dominante.

Che cosa significa vivere un'avventura? E soprattutto, cosa significa farlo nei confini di un videogioco? Ponendo questa domanda a dieci videogiocatori si potrebbero ottenere dieci risposte differenti, di cui nessuna esatta e nessuna scorretta. Nel corso degli ultimi quarant'anni di storia videoludica hanno fatto capolino tonnellate di interpretazioni diverse, e nonostante fossero tutte volenterose d'imprimere nel codice l'emozione della scoperta, quelle che hanno lasciato impronte consistenti si possono contare sulle dita di una mano.

In epoca recente, soprattutto, l'evoluzione tecnica è stata inversamente proporzionale alla caratterizzazione romantica dei mondi virtuali, e ciò è accaduto principalmente perché il realismo si è rivelato un nemico letale per la fantasia. Le produzioni contemporanee devono confrontarsi con una serie di standard e aspettative che spostano le risorse di sviluppo verso obiettivi un tempo irraggiungibili, ed è per questo motivo che il segmento della ricerca si è prima trasferito e poi cristallizzato nei confini del mercato indipendente. La domanda da porsi è: cosa è rimasto indietro durante l'inseguimento del progresso tecnologico?

Uno degli esempi più calzanti per spiegare questa disamina risiede in Final Fantasy XV, un titolo tecnicamente inattaccabile, splendido a vedersi e assolutamente efficace nel dipingere un quadro convincente. Il problema è che il suo mondo gigantesco, quanto a profondità e caratterizzazione narrativa, viene messo in imbarazzo dai 2 megabyte che costituivano l'interezza di Final Fantasy VI, e non perché quest'ultimo sia un titolo intrinsecamente superiore secondo qualche astratta scala dei valori.

I vecchi universi confezionati da Squaresoft trovavano la propria ricchezza nelle interazioni con ogni singolo personaggio presente sui fondali in pixel art, nella possibilità di varcare la soglia di ciascuna villetta, nella scarica di adrenalina che accompagnava tutte le transizioni al nero. Questa è una delle tasse più onerose imposte dal progresso: bisogna pur sacrificare qualcosa nel perseguimento di un costrutto virtuale che appaia realistico e vivo, e i videogiochi contemporanei scelgono troppo di frequente di rinunciare a stralci dell'anima creativa.

L'emozione della scoperta, nei confini delle avventure virtuali, non scaturisce semplicemente trovandosi di fronte a un panorama mozzafiato, non si configura banalmente mettendo le mani su un artefatto leggendario. Per dare forma all'incantesimo è necessario che quel panorama racconti una storia, che quell'artefatto abbia un significato, elementi che senza tali scintille si riducono a meri strumenti, così come ciascun NPC col quale è impossibile interagire assolve il ruolo di vuota comparsa. Insomma, codificando intere lingue e millenni di storia J.R.R. Tolkien non ha compiuto un evitabile esercizio di stile, ma ha regalato una sostanza senza pari alla sua Terra di Mezzo.

Quello che non si può codificare, invece, è il concetto stesso di avventura, che vive dozzine di vite diverse a seconda dell'interpretazione dell'autore. Breath of the Wild, Skyrim, Dark Souls, World of Warcraft, svariati episodi di Final Fantasy, The Witcher 3: sono tutti progetti di prima fascia, titoli da milioni di copie vendute, ognuno figlio di un genere differente e sorretto da una personale interpretazione dell'avventura tradizionale. Possibile che il segreto dell'incredibile successo commerciale raggiunto da questi videogiochi risieda proprio nella particolare messa in scena dell'avventura?

L'escapismo alla base del lungo percorso fra i monti di Skyrim, che è valso alla serie oltre 30 milioni di copie vendute, ha trovato nell'esplorazione e nella scoperta i suoi punti cardine, per poi rafforzarli attraverso decine di migliaia di linee di dialogo e testi traboccanti di dettagli apparentemente irrilevanti. L'emozione che monta scavalcando un crinale e poi scoprendo l'ingresso di un'antica rovina non è di per sé sufficiente per alimentare la magia di The Elder Scrolls, ma necessita di secoli di storia a sostegno dei dungeon, che altrimenti sarebbero nude caverne spesso indistinguibili fra loro.

Poi c'è la filosofia del "se puoi vederlo, puoi raggiungerlo" che ha guidato i programmatori di Nintendo fin dalla prima stesura di Ocarina of Time, e che ha trovato una nuova valvola di sfogo nell'immensa Hyrule di Breath of the Wild. Su Nintendo Switch la curiosità è diventata il motore di un'avventura che è la più vicina in assoluto alla tradizionale visione di Miyamoto, fatta di sensazioni tanto semplici quanto complicate da tradurre meccanicamente in un videogioco, come per esempio lo stupore e la meraviglia infantile.

CD Projekt RED ha trovato la sua dimensione nel crudo realismo di un medioevo fantasy, nella scoperta del lato oscuro dell'animo umano; Dark Souls ha destrutturato la narrativa tradizionale, scegliendo di non accompagnare il giocatore nella scoperta del suo mondo inospitale, per abbandonarlo invece in un elaborato scrigno dei segreti; World of Warcraft ha puntato tutto sulla caratterizzazione minuziosa di ciascuna regione dell'immensa Azeroth, immergendo la sua architettura condivisa in mezzo a secoli di guerre e personaggi leggendari.

Il rovescio della medaglia, come suggerito in apertura dell'analisi, è che determinate caratteristiche hanno finito per diventare certificati di appetibilità. Nel 2020 è praticamente impossibile ambire a un ideale concetto di "avventura" senza puntare su esperienze che si presentino oltremodo longeve e soprattutto estremamente vaste. La dimensione della mappa, la durata della campagna e la quantità di attività accessorie sono ormai caratteristiche talmente pesanti da riuscire a spostare in totale autonomia le proiezioni di vendita dei prodotti presentati al pubblico.

E forse per questo motivo che tanti si sono detti preoccupati scoprendo che la main quest di Cyberpunk 2077 si sarebbe mantenuta al di sotto delle 20 ore complessive, quasi fosse un atto sacrilego quello di deviare dal binario più inflazionato del gioco di ruolo immersivo. L'errore in cui si rischia di cadere è infatti quello di fossilizzarsi sulla vastità del mondo e sulla durata del viaggio, penalizzando di riflesso qualsiasi genere di approccio trasversale. Diciamocelo fuori dai denti: dichiarare oggi che il proprio videogioco non sarà poi così lungo, o che la mappa sarà più contenuta rispetto allo standard, equivale a segnare un autogol.

L'omogenizzazione dei progetti all'astratto modello di avventura contemporanea ha finito spesso e volentieri per penalizzare la qualità generale delle opere, imponendo al tempo stesso una forma mentis che influisce persino sul godimento di un Game of the Year. In molti, ad esempio, criticano l'operato degli studi di SIE perché "colpevoli" di adottare un approccio cinematografico, privando il giocatore di qualsiasi agenzia sugli eventi della trama. Quante volte avete letto la definizione "film interattivo" accostata ai lavori di Naughty Dog? Sembra quasi che la libertà d'azione sia ormai vista come il minimo comune denominatore di un buon videogioco, ma alla prova dei fatti accade che un Prey di Arkane Studios venga poi del tutto ignorato dalla maggioranza de grande pubblico.

La proposta di una grande avventura AAA richiede ormai uno studio quasi dogmatico, e la crescita economica del medium ha lasciato pochissimo spazio per la sperimentazione. Così, anche in quest'ambito, la ricerca si è spostata nel sottobosco del mercato indipendente, che ancora una volta si è trovato a dover rappresentare l'avanguardia creativa dell'industria.

Di tutte le avventure capaci di incarnare la tradizionale formula del genere, addirittura prive d'azione e votate alla scoperta, l'esempio più virtuoso è emerso proprio dall'ambiente universitario: Outer Wilds, opera prima di Mobius Digital pubblicata infine da Annapurna Interactive, offre una variazione sul tema che potrebbe racchiudere nel suo sistema solare gli ingredienti necessari per spingere l'evoluzione dell'avventura virtuale. L'opera di Alex Beachum ha scardinato gran parte degli assiomi alla base del viaggio videoludico, mettendo in scena un design del mondo e un sistema di progressione capaci di dare nuova vita allo stesso concetto di avventura.

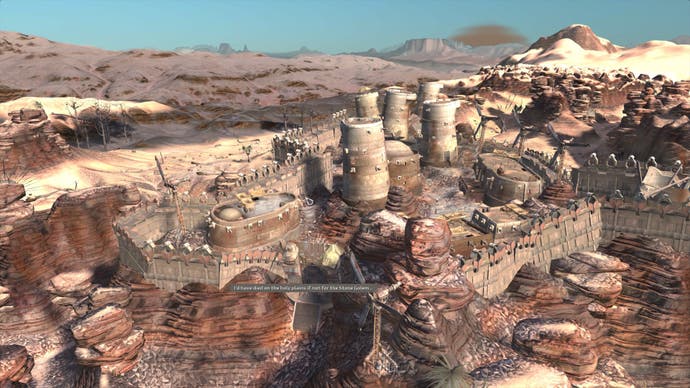

Ma per ogni esempio vincente c'è un caso sfortunato. A brillare fra tutti è quello di Kenshi, titolo sviluppato dal solo Chris Hunt nell'arco di un periodo di dodici anni, fra il 2006 e il 2018, un esperimento che è andato all-in sulla costruzione di un immenso RPG sandbox, privo di velleità prettamente narrative e interamente focalizzato sul concetto dell'avventura. Kenshi è un progetto che è rimasto vittima della sua esagerata ambizione, incapace di raggiungere una grande fetta di pubblico seppur costellato di meccaniche che avrebbero potuto provocare un vero e proprio terremoto nei confini del medium.

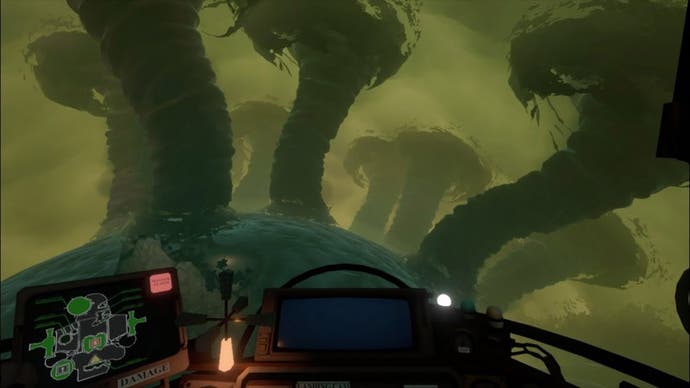

Insieme a lui, tantissimi sono "inciampati" nel tentativo d'inseguire una concezione dell'avventura che fosse ancora inesplorata, come ad esempio Miasmata, o Supraland, o ancora quell'Outward di Deep Silver che sta conoscendo solamente oggi una seconda giovinezza. Altri, come Subnautica e The Witness, sono riusciti a fare breccia nel cuore di piccole comunità, ma non hanno raggiunto la fortuna e la diffusione che l'audacia dei concept originali avrebbe meritato.

Riuscire a immaginare, nel post Breath of the Wild, la venuta di un titolo AAA capace di evolvere in maniera sostanziale l'impianto della classica avventura videoludica è oggi molto, molto difficile. Quando una grande software house riesce a trovare la ricetta giusta, cosa che nel corso dei decenni è capitata a Blizzard, a Bethesda, a From Software, a Nintendo e a pochissime altre eminenze, si verificano esplosioni creative capaci di stravolgere interamente le correnti del mercato, imponendo nuovi standard e dando talvolta vita a generi inediti.

La ricerca dell'avventura del futuro è un'operazione stimolante, la fucina dove nascono tutte le grandi innovazioni, ma l'attuale stato del mercato di prima fascia riserva pochissimo spazio a letture alternative. È molto più facile, e soprattutto finanziariamente sicuro, puntare su formule rodate da anni, limandone gli spigoli attraverso il progresso tecnico, lasciando la creatività rinchiusa all'interno di un bozzolo rassicurante. Ormai siamo nel pieno della next-gen, ma di avventure next-gen non se ne vede l'ombra, neppure osservando l'orizzonte. Quanto dovremo aspettare per la prossima rivoluzione?