Deathloop è un potenziale capolavoro che ha avuto paura

A volte i videogiochi AAA dovrebbero osare un po' di più.

Quando abbiamo recensito Deathloop sulle pagine di Eurogamer.it, l'abbiamo inquadrato come l'evoluzione della formula di Arkane Studios: “Una evoluzione che prende a piene mani dal DNA della software-house, perdendo per strada qualcosina per abbracciare una nuova struttura su cui forse si poteva osare ancora di più, ma che comunque sa dimostrarsi fresca”. Una definizione, questa, che a un anno di distanza dal lancio originale – in concomitanza con l'esordio su Xbox Game Pass – risulta più che mai calzante.

Arkane Studios è sempre stato uno degli studi di sviluppo più originali e distanti dalle formule che governano il mercato: se attraverso la serie di Dishonored ha dimostrato di saper riscrivere le regole dello stealth game, di saper costruire livelli meglio di chiunque altro, nonché di saper creare grandi universi narrativi, il lancio di Prey ha segnato la perfetta consacrazione di tali doti, al punto che nonostante lo scarso successo commerciale sarà ricordato da tantissimi appassionati come una pietra miliare.

E poi l'anno scorso è arrivato Deathloop, un titolo che raccoglieva la pesante eredità dei suoi predecessori per trasportarla all'interno di una formula completamente nuova, estremamente ambiziosa e sulla carta quasi rivoluzionaria. L'idea stessa di costruire un'indagine interattiva nei confini di un loop temporale, lungo le intricate mappe che hanno fatto la storia della software-house, ha solleticato il palato di molti giocatori, e soprattutto di coloro che negli ultimi anni hanno scavato tra i diamanti nascosti del medium.

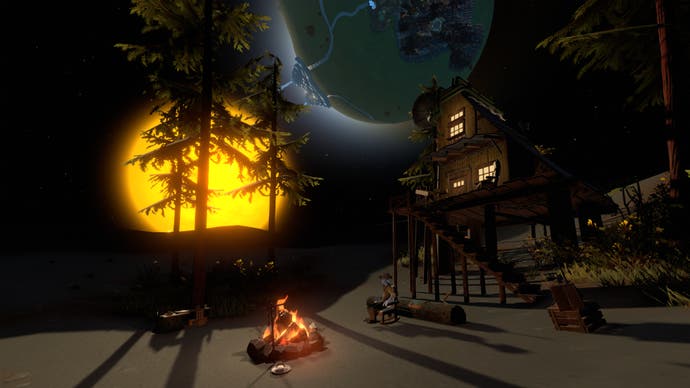

Le potenzialità di carattere tecnico e narrativo garantite dallo sfruttamento di un time-loop, di una componente simile a quella del roguelike e di un'avventura investigativa in cui la progressione è legata alla scoperta, erano infatti emerse con prepotenza in tempi recenti attraverso diverse release. Tra queste brillano il Returnal di Housemarque e soprattutto Outer Wilds di Mobius Digital, dove il primo rappresenta probabilmente il miglior roguelite mai ambientato in un “anello causale”, mentre il secondo è senza mezzi termini la migliore avventura interattiva dell'ultimo lustro.

Ed è così che in tanti hanno atteso Deathloop al varco aspettandosi un capolavoro annunciato, anche perché il nome di Arkane Studios – in passato diffuso solo in una grossa nicchia – nel tempo è stato fortemente rivalutato in positivo, tanto da garantire all'opera una sorta di nomination ad honorem ai The Game Awards; la definiamo una candidatura “ad honorem” perché, nonostante la qualità di Deathloop, Prey e Dishonored erano stati capaci di toccare vette ben più elevate.

Ma veniamo a Deathloop, e nello specifico all'elemento che gli ha impedito di mantenere tutte le promesse, ovvero la paura. Gli sviluppatori di videogiochi, ma soprattutto i publisher, vivono costantemente nella paura: la paura di non riuscire a ripagare un investimento, la paura di non rispettare i tempi di sviluppo, la paura che il gioco possa non piacere, la paura che possa rivelarsi troppo difficile, la paura che una formula non sia abbastanza diffusa da fare presa sui giocatori.

Se le paure di natura finanziaria sono più che giustificate nel mercato contemporaneo, la stessa cosa non vale per la maggior parte delle paure di natura creativa. Se, ad esempio, ad alcuni tra i più grandi publisher del mondo fosse stato presentato il progetto Dark Souls, probabilmente quasi nessuno avrebbe dato il via libera a causa della paura che il titolo fosse troppo difficile, troppo criptico o troppo poco accessibile; ma noi sappiamo bene che la nascita di quell'identità creativa ha portato oggi all'emersione di Elden Ring, che si sta imponendo come uno dei titoli più giocati e venduti dell'ultima decade.

Ma cosa c’entra tutto questo con Deathloop? Il più grande punto di forza di Deathloop, sulla carta, sarebbe quello di immergere il giocatore nel cuore di un mondo vivo, dinamico, al limite del sandbox: un universo nel quale – grazie all'espediente del loop temporale – è possibile scoprire tonnellate di segreti per poi segnarli su un metaforico quaderno degli appunti, districando un enigma impossibile in modo del tutto autonomo ed estremamente gratificante.

Il problema è che tutto ciò non succede, perché all'inventiva del giocatore si sono venuti a sostituire una serie di sistemi orientati all'accessibilità che cozzano violentemente con l'anima dell'opera: indicatori di missione, soluzioni dei puzzle guidate, segnali nell'HUD, porte sigillate che non si possono aprire non perché ci mancano delle informazioni, ma perché non siamo arrivati a un punto specifico della trama.

Chiunque abbia giocato Outer Wilds ha scoperto un videogioco in cui l'intero sistema di progressione è legato a doppio filo con le scoperte di chi impugna il pad, e solamente a quelle. Non ci sono “trigger” che fanno avanzare la trama, non ci sono barriere insormontabili, non ci sono indicatori di missione: il viaggio compiuto dal giocatore è il risultato delle sue indagini, delle sue scoperte e di nulll'altro, tanto che al verificarsi delle giuste coincidenze è possibile arrivare alla fine del gioco in pochissime ore.

Rischioso? Certo, perché in molti potrebbero abbandonarlo prima di scoprirne la vera essenza. Complicato? Ovviamente, perché ormai il videogiocatore è abituato ad essere quantomeno incanalato verso la direzione giusta. D'altra parte, se Outer Wilds sfoggiasse indicatori a schermo che puntano verso gli obiettivi, o se “bloccasse” determinate aree in funzione del proseguo nella trama, risulterebbe un titolo spoglio della sua stessa anima e privo di mordente. Ed è proprio ciò che succede proseguendo l'avventura di Colt Vahn in Deathloop.

Nonostante la presenza della straordinaria qualità tecnica a cui ci ha abituato Arkane Studios, in Deathloop non si ha quasi mai l'impressione di star svolgendo un'indagine: basta leggere un documento, senza nemmeno prestare troppa attenzione, ed ecco che un nuovo indicatore appare sullo schermo, pronto a indirizzarci verso la destinazione successiva. Ciò porta a una struttura del gameplay che troppo spesso si riduce a quella del semplice FPS in mappe glorificate, senza necessità di spremere le meningi per risolvere enigmi complessi salvo che in rarissime occasioni, senza domandare al giocatore di riflettere e svolgere un'indagine concreta.

Questo è il frutto delle paure di cui parlavamo in precedenza: la paura che il giocatore possa non avere voglia di indagare sul campo, la paura che possa abbandonare il gioco senza arrivare fino ai titoli di coda, la paura che scoprire tutto da soli possa rivelarsi troppo difficile. Paure che hanno portato ad inserire una “linearità” forzata in un'opera che in teoria dovrebbe poggiare le sue stesse fondamenta in una grande indagine al limite del sandbox. Il che sarebbe un po' come se in Super Mario 64 ci fosse un filo luminoso che guida il giocatore fino alla prossima Stella da raccogliere in un livello.

Ecco che la paura di abbracciare un'identità innovativa finisce per navigare contro l'anima stessa di un videogioco, secondo una situazione che si verifica molto spesso nel mercato AAA. In tempi recenti sono emersi sempre più spesso titoli che hanno scelto di mettere un freno all'ambizione della “game essence” per paura di non essere apprezzati o per timore di venire snobbati dal pubblico; e questo nonostante viviamo un'epoca caratterizzata dal successo delle formule più originali e di quelle dotate di ripide curve di apprendimento, come ad esempio le opere di FromSoftware, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, la serie Monster Hunter, Valheim e tantissime altre.

Ogni volta che uno studio è costretto a tagliare sull'ambizione a causa di paure di natura creativa, a rimetterci non è solamente il singolo prodotto ma la stessa innovazione del medium. Ed è per questa ragione che nei contesti dove la paura lascia il posto alla ricerca di un identità – ovvero nel mercato indipendente e AA – nascono costantemente gli Outer Wilds, gli Hades, i Cuphead, i Vampire Survivors: formule che al primo sguardo potrebbero sembrare pericolose, poco sicure, scarsamente accessibili, ma che alla prova dei fatti vengono accolte come capolavori premiati da una grande diffusione.