La promessa, la svolta, il prestigio: come gli sviluppatori ingannano i videogiocatori - editoriale

Pensate veramente di essere liberi in un videogioco?

"Ogni numero di magia è composto da tre parti, o atti". Non è un caso se abbiamo scelto di inaugurare questa analisi con le parole pronunciate da Michael Caine e Christian Bale nei confini di The Prestige, piccolo capolavoro dedicato all'illusionismo nato dalle menti di Christopher Priest e poi Christopher Nolan.

Il regista di Tenet, in effetti, è un vero maestro nei giochi di prestigio. Riesce ad ingannare lo spettatore mantenendo un tasso di coerenza talmente elevato da rendere qualsiasi visione successiva ugualmente stimolante. Nasconde i suoi segreti agli occhi distratti del pubblico per poi stupirlo con un trucco di magia che, quasi sempre, genera dubbi e sbigottimento solo negli ultimi minuti. Memento rappresenta forse l'esempio più grande di quest'ambizione del regista.

Ma se nel cinema regna una fruizione passiva che rende il ragionamento l'unico elemento coinvolto nel processo di assimilazione della storia, i videogiochi sono invece caratterizzati da una qualità pesantissima, ovvero l'interattività. Il videogiocatore è una figura intrinsecamente libera di agire, nei moderni titoli open-world può addirittura imboccare la direzione che preferisce per sfuggire completamente al guinzaglio dello sviluppatore. Ma siete sicuri di esser mai stati veramente liberi in un mondo virtuale?

L'illusione più eclatante è senza dubbio quella della libertà d'azione nel tessuto dei mondi aperti. Esiste un concetto vecchio quanto la teoria del game design che viene sovente definito "golden path", letteralmente il sentiero dorato. Potremmo sintetizzarlo nell'idea che esista un cammino perfetto per godere di un'esperienza videoludica, un percorso migliore di tutti gli altri per vivere al meglio l'avventura o più semplicemente per arrivare fino in fondo.

In una produzione come Super Mario Bros è piuttosto evidente che questo particolare cammino coincida perfettamente con le tavole protagoniste del level design, e lo stesso discorso vale per Crash Bandicoot. Nei tradizionali giochi a piattaforme l'unico sforzo richiesto è quello di riuscire a percorrere in sicurezza il "golden path" in mezzo agli ostacoli fino a raggiungere il traguardo ancora integri. Ma cosa succede, invece, quando la persona che impugna il gamepad è libera di andare dove vuole?

La verità è che lo stesso concetto di libertà non esiste nel mondo dei videogiochi. Prendiamo ad esempio un kolossal conosciuto da tutti, ovvero The Elder Scrolls V: Skyrim di Bethesda Game Studios. La decisione più difficile che i team guidati da Todd Howard si trovano a dover prendere creando una nuova esperienza è quella della posizione iniziale di "Atlas", il nome che viene dato al protagonista delle loro opere in sede di programmazione.

Ci sono voluti mesi per stabilire quale particolare grotta avrebbe dovuto ospitare il Vault 101 nella Zona Contaminata di Fallout 3, quale panorama si sarebbe spalancato di fronte ai suoi occhi e come attrarlo rapidamente verso Megaton. In Skyrim quel ruolo è toccato alla Fortezza di Helgen, protagonista di un parapiglia destinato a condurre inevitabilmente il giocatore verso Riverwood. Del resto, c'è un solo sentiero che scende dall'altipiano.

Tralasciando le indicazioni testuali che si potrebbero ottenere lungo il cammino, la vallata in cui sorge il piccolo insediamento di taglialegna conduce inevitabilmente verso la piana di Whiterun, che è la prima grande trappola per insetti dell'opera, indipendentemente dalla presenza o meno di indicatori di missione. Lungo la discesa ci si imbatte negli unici incontri faunistici scriptati dell'intera opera, ed il posizionamento di ciascun NPC è studiato nei minimi dettagli per regalare sostanza all'illusione.

Non c'è modo di sfuggire al giogo di Bethesda: anche se si scegliesse l'impopolare opzione di scalare la montagna verso il Tumulo delle Cascate Tristi, ci si troverebbe infine a raggiungere quella gabbia per uccelli che è il palazzo dello Jarl, scoprendo addirittura un dialogo opzionale con lo stregone Farengar destinato a spegnere completamente ogni speranza d'aver preso il controllo.

L'obiezione più semplice che si potrebbe muovere è che si tratta pur sempre dell'incipit dell'avventura, e che sia del tutto naturale che questa sezione prenda per mano il giocatore per incanalarlo sui binari della trama. Ma la verità è che il concetto del "golden path" non serve solamente a guidare il giocatore verso luoghi predefiniti, ma anche e soprattutto a tenerlo lontano da quelli che non dovrebbe assolutamente raggiungere.

In certi casi, come per la città sotterranea di Blackreach, basta semplicemente chiudere tutto dietro una serratura impenetrabile. Ma l'Ambasciata Thalmor? L'Avamposto di Septimus Signus? Il Tempio del Rifugio Celeste? Il posizionamento di ciascuna di queste location, e conseguentemente degli snodi fondamentali per il proseguimento della trama, passa attraverso un elaboratissimo procedimento di taglia e cuci pensato per tenere lontani gli occhi indiscreti. Perché a nessuno piace trovarsi di fronte a una porta sigillata, men che meno in un titolo come Skyrim.

Restando nell'orbita di Bethesda, pensate che c'è addirittura un team specifico che si occupa della gestione cromatica delle mappe di Fallout. Guardando da vicino l'RPG post-apocalittico ci si può rendere conto che gli edifici legati alla trama si mescolano con naturalezza con le tinte dell'ambientazione per passare inosservati, come ad esempio il MIT o Raven Rock, mentre tutti quelli che ospitano attività opzionali vestono colori sgargianti come il rosso o il blu, addirittura Diamond City proietta fasci di luce nel cielo nel cuore della notte.

Quest'ispirazione di game design è culminata nell'opera che più di tutte sembrerebbe scardinare il concetto del golden path, ma che in realtà ne fa la sua pietra focale. In The Legend of Zelda: Breath of the Wild è stata infatti presa la decisione di trasformare l'intera mappa di Hyrule nel percorso perfetto per vivere l'esperienza di gioco. Non ha importanza dove si trova Link: sarà sempre presente un elemento scenografico capace di catturare l'attenzione e premiare lo sforzo del giocatore. Certo, possiamo andare dove vogliamo, ma ogni centimetro calpestato è il frutto di una decisione degli sviluppatori.

La promessa di trovarsi di fronte a qualcosa di ordinario si traduce quindi nella svolta di trovarsi rinchiusi in un mondo creato ad arte, dove la libertà costituisce l'illusione. Ma il prestigio? Il prestigio, nel film di Nolan, è il momento in cui il mago emerge dalle ombre per ricevere il calore del pubblico. E anche se in un videogioco nessuno vuole scoprire di essere vittima di un inganno, ci sono autori che non sono riusciti a resistere alla tentazione.

Il primo che salta alla mente è ovviamente Hideo Kojima. Fin dal concept di Metal Gear Solid il celebre designer giapponese ha cercato di costruire un legame con i giocatori capace di frantumare la quarta parete. L'esempio più famoso è senza dubbio lo scontro con Psycho Mantis, in cui non solo l'avversario muoveva "telepaticamente" il nostro controller, ma interagiva vocalmente con noi arrivando a "prevedere" ogni singola mossa che avremmo fatto.

Kojima ha fatto di questi inserti autocelebrativi un vero e proprio marchio di fabbrica, scherzando con il concetto di sospensione dell'incredulità e dedicando ore di sviluppo a dettagli microscopici che sarebbero stati notati da pochissimi giocatori, salvo poi trasformarsi in meccaniche cult. Si potrebbe dedicare un intero articolo tanto agli easter egg quanto ai momenti di "prestigio" dell'autore giapponese: si passa dalla morte per invecchiamento del cecchino The End fino alla melodia prodotta dalle padelle in Metal Gear Solid 2, un segreto rimasto tale per oltre tredici anni.

Ma per quanti autori possano lanciare strizzate d'occhio ai giocatori che si destreggiano nelle loro opere, ce ne sono altrettanti che farebbero di tutto per mantenere celate le proprie magie. Una delle illusioni più convincenti incontrate in epoca recente riguarda l'intelligenza artificiale protagonista di The Last of Us Parte 2, elemento del gameplay che è stato sì universalmente apprezzato, ma forse non analizzato a sufficienza.

A onor del vero, l'IA dell'opera di Naughty Dog è veramente eccezionale. Costruita su base Firm State Machines, fin dal primo episodio presentava una caratterizzazione straordinaria degli NPC: la transizione fra gli stati di esplorazione e combattimento era inattaccabile, mentre ciascun avversario veniva ulteriormente limato per ricoprire un determinato ruolo nell'economia dello scontro, dal cacciatore al flanker.

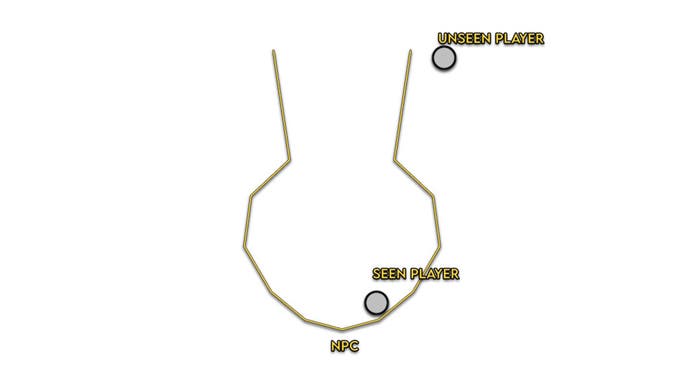

Nel secondo capitolo, i nemici hanno visto il loro particolare cono visivo "a serratura" arricchirsi dello stato di "vague awareness", ovvero quel momento in cui riconoscono la presenza del giocatore e provano addirittura a indovinare dove questi potrebbe nascondersi. A livello meccanico, ciò accade perché l'IA è ben consapevole di quali siano le migliori coperture, riconosce la mappa in cui è posizionata, risponde in modo innovativo ai trigger di investigazione e di combattimento.

Ma la verità è che l'illusione arriva a prender sostanza e a spingere la persona che impugna il pad dritta nella cosiddetta "uncanny valley" grazie a una serie di accorgimenti che centrano poco con il codice di programmazione. Gli avversari umani, infatti, sfiorano il confine del realismo per il modo in cui comunicano fra loro, per come reagiscono fisicamente ai trigger, per i comportamenti che accompagnano i cambi di stato.

Questa è la magia del team di Neil Druckmann: due nemici che comunicano fischiando perché hanno individuato il giocatore e scelgono di non attaccarlo ad armi spianate, o ancora un avversario che sottolinea l'ingresso in "combat state" con una reazione vocale e fisica nei confronti di un compagno morto. C'è un detto nel game design che fa: "il miglior modo per far sembrare intelligente una AI è non farla risultare stupida". Ecco, Naughty Dog ha abbracciato questo concetto, ma l'obiettivo era quello di renderla, ancor prima che sveglia, semplicemente umana alla vista e all'udito.

Al di là delle architetture tecniche, potremmo dedicare un'intera analisi a tutti i titoli che trovano le radici della propria riuscita illusione nel tessuto dell'intreccio. Videogiochi come Bioshock sono interamente costruiti su un inganno che va oltre le scelte dei programmatori. Ovviamente, anche in questi casi sono presenti piccoli trucchetti di cui varrebbe la pena parlare. Nell'IP di Ken Levine, giusto per citarne un paio, i Big Daddy si muovono più lentamente mentre non li stiamo guardando direttamente, e i nemici fuori dal campo visivo mancano sempre il primo colpo o la prima raffica sparata.

Se la linearità di Bioshock rende piuttosto semplice ingannare il giocatore con i virtuosismi della trama, ciò potrebbe sembrare più complicato nei confini di un'esperienza aperta come Prey di Arkane Studios. L'intera stazione Talos I è infatti costruita per regalare al giocatore una sensazione di apparente libertà assoluta, addirittura per fargli credere, in molti casi, di aver soppiantato l'intelligenza degli sviluppatori piegando il gioco al proprio volere.

Armi come il Cannone Gloo o la pistola lancia dardi, insieme ad abilità come la metamorfosi, servono proprio per tessere un design dei livelli che per quanto dettagliato vuole sembrare lassista, ma è proprio grazie a questa sorta di finta dissolutezza che il famoso colpo di scena finale, di cui preferiamo non parlare, risulta tanto efficace. Alla fine, l'illusione racchiude ogni angolo della stazione spaziale, fin dall'istante in cui si preme il pulsante start.

Il che ci porta a un pensiero obbligatorio, qualcosa che accade anche nel finale del film The Prestige: quello messo in scena dagli sviluppatori di videogiochi non è un numero di illusionismo, ma vera e propria magia. Come dice il dottor Ford interpretato da Anthony Hopkins nella serie Westworld, creare un mondo artificiale ti rende pari a una divinità. E l'unico modo per sfuggire all'occhio che tutto vede e che tutto sa, è attraverso quella vera e propria rottura delle regole del gioco limitata allo sfruttamento dei bug e dei glitch.

Ma in fondo noi videogiocatori non vogliamo che l'incantesimo si spezzi. Anzi, traiamo enorme soddisfazione scoprendo che un artista ha tracciato per noi un sentiero apparentemente unico. Lo ha fatto Hidetaka Miyazaki, disseminando le sue opere di dialoghi ed eventi opzionali sottesi alla soddisfazione di requisiti al primo sguardo non previsti, come il filmato "segreto" dedicato al Lupo Grigio Sif. Lo ha fatto Cory Barlog, facendo registrare linee di voce relative alle deviazioni dal percorso predefinito nel suo God of War.

Uno dei compiti dei videogiochi è proprio quello di farci tornare bambini, di farci riscoprire la meraviglia che si prova di fronte a un gioco di prestigio. E nelle rarissime occasioni in cui capita di soffermarsi davanti allo schermo per indossare un'espressione di puro stupore, si ha l'immediata consapevolezza di trovarsi di fronte a un'opera confezionata con amore.