Il segreto, la scoperta, la meraviglia: videogiochi artigianali e prodotti industriali

“Qui c'è un articolo nostalgico che parla di videogiochi. Clicca e scorri verso il basso per completare la lettura dell'articolo”.

Nella casa di campagna dove trascorrevo ogni Natale della mia infanzia c'era un piccolo soppalco di legno in cima al quale, dopo aver piazzato dei materassi sul pavimento, io e i miei cugini ci spaparanzavamo di fronte a un enorme televisore CRT. La presa dell'antenna era saldamente ancorata al retro del Super Nintendo che proprio in occasione delle feste aveva fatto il suo primo ingresso nelle nostre vite. Lì si trascorrevano fredde serate invernali tra sfide su Mariokart, corse su Super Mario All-Stars e avventure fra tanti titoli ormai dimenticati – che ai nostri occhi erano tutti capolavori - come Choplifter o il celebre Stargate ispirato al film di Roland Emmerich.

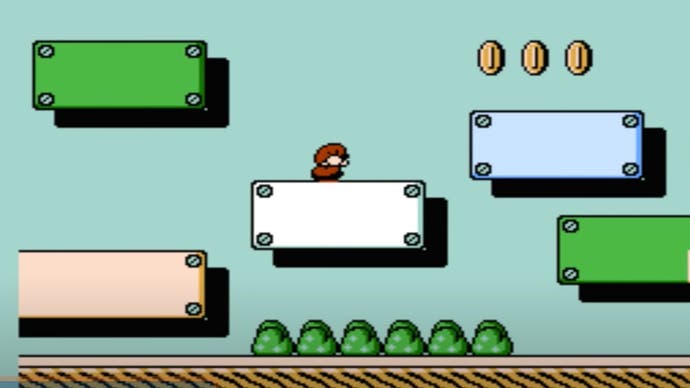

Ricordo che in una di quelle occasioni sullo schermo si stavano srotolando i fondali di Super Mario Bros 3, e ad un certo punto arrivò il terzo livello del primo mondo. Mio cugino più grande di me di sei anni mi disse: “Guarda, ti faccio vedere un segreto”. Si accucciò sopra una piattaforma e dopo pochi secondi scivolò oltre lo sfondo del livello. Andò avanti fino a passare “dietro” la schermata di conclusione dello stage, e alla fine si ritrovò in una camera segreta che ospitava un flauto capace di teletrasportarlo fino alle ultime sezioni dell'avventura. E ricordo che questa visione mi lasciò completamente folgorato.

Quello fu l'istante preciso in cui per la prima volta mi confrontai con il potere che risedeva nelle mani dei game designer, che ai miei occhi divennero stregoni capaci di plasmare ogni angolo di interi mondi virtuali secondo la propria volontà, e ne rimasi tremendamente affascinato. È lo stesso motivo per cui sono rimasto tremendamente affascinato dal Westworld di Jonathan Nolan e Lisa Joy, autori capaci di condensare nella figura dell'Uomo in Nero - interpretato dallo straordinario Ed Harris - questo particolare rapporto con il videogioco e con il game master (nel caso specifico Anthony Hopkins), pur ammantandolo di significati ben più oscuri e profondi.

Da allora, per me, quel rapporto è cambiato irrimediabilmente. Ogni prigioniero nascosto fra i cabinati di Metal Slug, ogni stanza segreta nelle mappe di Doom, ogni missione non segnalata nei confini di un JRPG, divennero tutte benzina per la passione, elementi che percepivo come le “firme” di sviluppatori volenterosi di costruire un rapporto più intimo con il giocatore, rifinendo i più sottili contorni del mondo virtuale con note di colore artigianali.

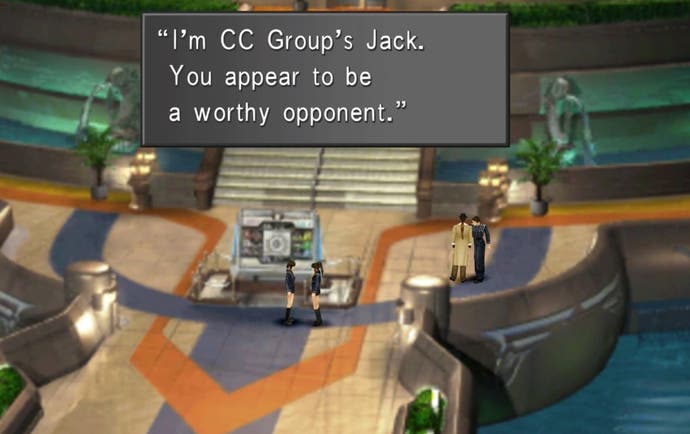

Per la mia generazione un grande punto di svolta giunse nel momento in cui Final Fantasy VIII, per primo nella saga di Squaresoft, esordì nel paese interamente localizzato in italiano, consentendo ad appassionati di tutte le età di perdersi per ore nei quattro CD-ROM che costituivano l'opera. In quel periodo stavo finendo le scuole elementari, e la mia intera classe dell'epoca si confrontava giorno dopo giorno per condividere le ultime scoperte, tra Guardian Force nascosti negli anfratti più oscuri della mappa e dozzine di missioni secondarie celate agli occhi dei giocatori meno attenti.

Questa particolare natura del videogioco portò anche all'emersione delle prime comunità online, dato che anche la rete si stava affacciando per la prima volta sul panorama internazionale e persino in Italia iniziarono a fiorire immensi centri di discussione, come ad esempio ZellFantasy e Rinoa's Diary, nati proprio allo scopo di passare al microscopio opere più che mai dense di elementi minuziosamente nascosti nel contesto virtuale dagli autori, lasciando spazio alla condivisione delle teorie e delle strategie migliori.

C'è qualcosa di estremamente potente nella meraviglia, nella scoperta e nella condivisione così come si configurano esclusivamente nel medium del videogioco. Qualcosa che differenzia questo genere di opere da qualsiasi altro in circolazione, qualcosa che gli appassionati di vecchia data avevano intravisto fin dagli anni '80. Certo, mi era capitato, ad esempio, di perdermi fin da bambino tra pagine e pagine di materiali relativi all'universo di Star Wars, completamente catturato da quella magia che aveva l'audacia di mescolare la mistica filosofia dei Cavalieri Jedi con le battaglie infuocate nei cieli della Morte Nera. Ma nei videogiochi esiste una forza diversa, un incantesimo che consente di agire in prima persona e che si porta dietro l'interazione diretta fra autore e fruitore.

Quando trovavo un segreto, un easter-egg, o un qualsiasi altro elemento celato agli sguardi della massa, mi sentivo come se quell'elemento fosse stato posizionato lì solo per me, per noi, per tutti coloro che – proprio come gli sviluppatori avevano previsto o sperato – avrebbero deviato dal binario principale per tentare di inseguire una libertà impossibile in mondi governati da regole che non si potevano piegare.

All'inizio si trattava per l'appunto di piccoli segreti, “tracce” nel senso più puro e semplice del termine generato dalla firma apposta da Warren Robinett nei meandri del suo Adventure, ma al crescere della complessità dell'opera videoludica queste iniziarono a trasformarsi nelle fondamenta di una vera e propria filosofia di design che si dimostrò estremamente adatta a mettere in scena grandi avventure immersive.

Una filosofia che fu cucita addosso al sopracitato Final Fantasy VIII e a tutte le prime opere tridimensionali volenterose di generare vasti mondi liberamente esplorabili: certo, già iniziava ad emergere una forte presenza della narrativa orizzontale, ma gli artisti nascondevano di continuo piccole ricompense in ogni anfratto dei livelli, fra conversazioni inaspettate con strambi villager, intere missioni secondarie fondate su strati inediti del gameplay, e addirittura piccoli segmenti creati ad hoc per inseguire la rottura della quarta parete.

Allora non c'erano indicatori né diari di missione, spesso mancavano persino bussole e mappe, insomma, si “andava all'avventura”, e a nessuno sarebbe mai venuto in mente di sollevare questioni relative all'accessibilità dei sistemi, perché proprio quello rappresentava il cuore del videogioco: perdersi lungo i fondali di un villaggio sconosciuto discutendo con i personaggi locali, attraversando brevi schermate inanimate che si aprivano sull'ignoto senza l'apporto di lucine lampeggianti.

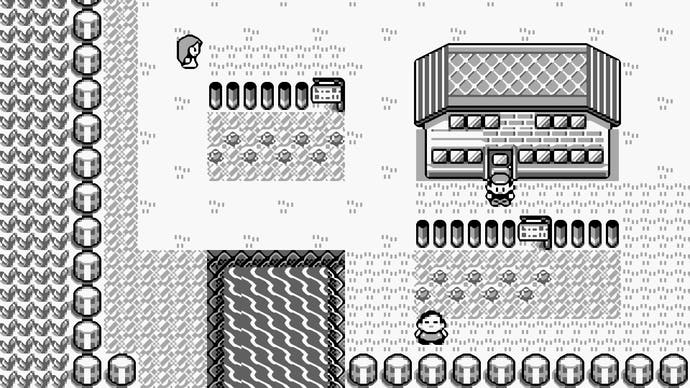

Di recente alcuni sviluppatori si sono scagliati verso la struttura minimalista di Elden Ring criticandone fortemente l'interfaccia utente, ma l'ultima cosa che vogliamo fare in quest'analisi è tirare ancora in ballo l'ultima opera di FromSoftware. Prendiamo invece come esempio Pokémon Rosso e Blu, una coppia di titoli appartenenti a un franchise che fin dal momento dell'esordio fu bollato come “roba da bambini” da una fetta di videogiocatori, e che a onor del vero fu portato a termine da decine di milioni di bambini.

Quelle decine di milioni di bambini, delle quali facevo parte anche io, riuscirono a completare una delle più grandi avventure mai realizzate proprio perdendosi nei confini di un vasto mondo pieno zeppo di elementi caratterizzanti solo apparentemente superflui, del tutto privo di indicatori o suggerimenti a schermo diversi da quanto emergesse dalle conversazioni con gli abitanti del Kanto, nonché costellato di piccoli e grandi segreti nascosti allo scopo di premiare gli appassionati più attenti.

Quando ci si trova di fronte al minimalismo di FromSoftware - che in realtà appartiene all'intera storia antica dei videogiochi - e alle presunte carenze nell'interfaccia utente denunciate dai professionisti del settore, bisogna chiedersi quali siano le conseguenze di tali scelte. La conseguenza più ovvia è che quando ci si imbatte in qualcosa, sia essa un'area o una qualunque ricompensa, si ha la sensazione di averla scoperta 'di prima mano' allo stesso modo in cui il sopracitato Uomo in Nero di Westworld ha svelato tutti gli intrecci nascosti dietro il folle parco a tema. L'atto di riappropriarsi del sentimento legato alla pura e semplice scoperta riaccende il rapporto intimo che decenni fa scaldava le atmosfere di opere come Pokémon e Final Fantasy, lo stesso che di recente ha elevato ad esempio Breath of the Wild fino al più alto palcoscenico internazionale.

Ma bisogna anche tener conto delle conseguenze indirette di questa scelta sul piano dello sviluppo, perché quando un autore decide di creare un mondo senza tenere per mano il giocatore deve mettere in preventivo la necessità di una straordinaria mole di lavoro sul piano del design. Una delle risposte che mi è stata data più di frequente quando ho difeso la “non-interfaccia” di FromSoftware e perorato la causa della sua superiorità rispetto a quella, ad esempio, messa in scena dalla saga di Assassin's Creed, è che nel titolo di Ubisoft è possibile disattivare in qualsiasi momento l'interfaccia e gli aiuti visivi.

Ecco, alla fine l'ho fatto. Ho provato a giocare gli ultimi due capitoli di Asssassin's Creed – e anche il più recente Tomb Raider – disattivando tutti i visual cue, e ho scoperto che in questo modo le opere diventano disfunzionali. Non risultano giocabili perché quei mondi sono stati creati assumendo la presenza di puntine e segnalatori, di conseguenza rimuovendoli la nuda struttura del mondo non presenta le caratteristiche necessarie per catturare l'attenzione del giocatore e guidarlo verso i punti d'interesse. L'architettura monodimensionale delle mappe teleguidate porta inevitabilmente a trascurare l'importanza di quello che è il traino più importante per un giocatore, ovvero il panorama che gli si para di fronte agli occhi e che di per sé dovrebbe disegnare il “golden path”.

Quando in videogiochi come Final Fantasy VII si raggiungevano location come le slums del Settore 7 all'ombra della cupola di Midgar, non c'era alcuna sovrastruttura volta a trascinare il giocatore all'interno delle case private per disquisire con gli abitanti. Eppure bastava che quella casupola fosse presente nell'angolo lontano di una schermata in pixel art per solleticare la fantasia degli appassionati fino a trascinarli dolcemente all'interno. Lì si scoprivano contenuti che, dal canto loro, non erano illuminati da fari accecanti ma silenziosamente posizionati secondo la classica filosofia alla base degli antichi segreti ed easter egg: doveva essere il giocatore a scegliere consapevolmente e liberamente di inseguirli.

È anche vero che la libertà nei videogiochi non può esistere per definizione e a questo riguardo abbiamo pubblicato un'analisi piuttosto estesa. Non esiste nemmeno nel mero contesto dell'esplorazione di opere come Fallout di Bethesda, perché l'intera palette cromatica del titolo è studiata per toccare corde del subconscio e spingere il giocatore nella direzione desiderata. Produzioni come The Stanley Parable, se non bastasse, hanno provato empiricamente come ciascuna direzione imboccata o scelta compiuta dall'utente non sia nient'altro che la realizzazione di una previsione dello sviluppatore. Ma questo non è mai stato un segreto.

La bravura dello sviluppatore sta proprio nel riuscire ad esprimere attraverso la stessa architettura del videogioco l'amore che questi prova per la sua opera, infondendola di dettagli curati e scegliendo consapevolmente di premiare gli utenti che vi si confrontassero ricambiando quell'amore. Sì, i grandi autori del passato avevano previsto e sperato che avremmo deviato dal binario principale per imbatterci in ciascun piccolo contenuto realizzato, ed è proprio per questa ragione che hanno scelto di tenderci la mano e offrire ricompense senza tracciare frecce dorate.

In fondo ne sono consapevole, i tempi sono cambiati. Le pipeline di produzione sono diverse, i nuclei di sviluppo sono molto più estesi, è fisiologico che siano venute meno molte di quelle componenti artigianali che anni fa regalavano un sapore unico alla maggior parte delle grandi avventure. Spesso nei corridoi delle più grandi software-house esistono creativi che neanche si rivolgono la parola, e chi disegna un villaggio virtuale non è detto che conosca le storie dei suoi abitanti. Eppure per me, ancora adesso, è proprio la presenza del contatto diretto fra i creatori del mondo di pixel e gli utenti a fare la differenza tra un'opera straordinaria e un semplice prodotto. È proprio la costruzione di avventure fondate sulla meraviglia ad alimentare saltuariamente quel fuoco.

Oggi, in un mondo interamente costituito da grandi industrie, anche i videogiochi non nascono più fra le mura di piccole botteghe dove minuti gruppi di visionari cesellano con cura i propri sogni, ferma restando la volontà di generare un profitto. Ciò accade solamente nelle fucine del sottobosco indipendente e nei rarissimi casi in cui compagnie multimilionarie decidono di investire nelle idee di singoli autori, potendosi permettere di ignorare le correnti dominanti così come ogni genere di modello quantitativo. Accade dunque negli Outer Wilds, nei Tunic, negli Hollow Knight, e sì, anche nei Breath of the Wild o nei Death Stranding.

Si tratta di un discorso intricato, nostalgico, fine a sé stesso? Sì, può darsi. Come è evidente che questo non sia e non debba essere assolutamente l'unico modo di “fare videogioco”. Ma non riesco a togliermi dalla mente la scena finale del film Ratatouille in cui il critico gastronomico Anton Ego, non certo la persona più simpatica del mondo, viene riportato nel cuore della sua infanzia felice dopo un sol boccone del delizioso piatto che gli viene servito. Ecco, forse la verità è che anche io mi sto inaridendo come Anton Ego, ma ciò sta regalando note di sapore inaspettate ai pochi titoli che riescono a riaccendere quella vecchia fiamma.

Forse è vero che la spensieratezza e la meraviglia risiedono solo nelle atmosfere dell'epoca scomparsa e non hanno nulla a che vedere con le opere cui tendiamo ad associarle, eppure talvolta – di recente proprio con Elden Ring – mi capita di impugnare un joypad e ritornare con la mente in cima a quel soppalco di legno, durante quelle fredde serate invernali, mentre mio cugino più grande, svelando un piccolissimo segreto di Super Mario Bros 3, mi dimostra una volta e per sempre che roba pazzesca sono i videogiochi. E quando succede capisco di trovarmi di fronte a un lavoro artigianale in un mondo ormai governato da prodotti industriali.