The Last Dance (ep. 3 e 4) - recensione

“Chi non è con noi, che vada al diavolo”.

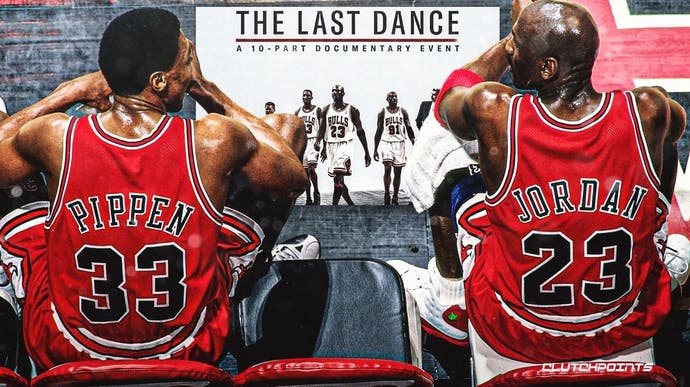

Anche un non appassionato di basket sa chi è Michael Jordan, "the best there ever was, the best there ever will be", il migliore che ci sia mai stato, il migliore che mai ci sarà. La docu-serie The Last Dance parte da un particolare momento della sua carriera, per raccontare in 10 episodi una stagione mitica, la conquista del sesto titolo NBA del '98 con i Chicago Bulls, ultima stagione con quella squadra per Jordan dopo 14 anni insieme. Le prime due puntate sono già andate in onda su Netflix lunedì 20 aprile, due episodi che nell'anteprima americana sono stato guardati da 6 milioni di spettatori. Abbiamo avuto in visione la terza e quarta puntata, che saranno visibili a tutti da lunedì 29.

Il documentario si era aperto sulla crisi del '97/98 quando il proprietario, l'immobiliarista Jerry Reinsdorf, e il General Manager Jerry Krause avevano messo in dubbio la compattezza del team, dopo cinque titoli vinti in sette anni di folgoranti successi sotto la guida di Phil Jackson. Squadra che vince non si cambia, si usa dire e invece non in questo caso. Dopo una travagliata riconferma, l'allenatore Phil Jackson chiamerà quest'ultima stagione tutti insieme "The Last Dance".

Nei primi due episodi ci era stato presentato Mike Jordan, come ancora si chiamava ai tempi del liceo e poi del College in North Carolina, già leader negli anni '80 alle sue prime stagioni, prima ancora di arrivare al professionismo nell'84. Il suo ritratto spazia fra il pubblico e il privato, con le immagini delle sue partite e le dichiarazioni di colleghi ed esperti, a formare un chiaro ritratto del personaggio. Compare anche Obama, che ricorda come a quei tempi non avesse i soldi per pagarsi il biglietto per andare a vederlo giocare, mentre Bill Clinton si dichiara fan dell'altro grande giocatore, Scottie Pippen.

Sono i dettagli personali quelli che colpiscono di più, che fanno ben capire come sia stata lunga la salita per Jordan, come quando con una lettera chiedeva alla madre di versare un po' di soldi sul suo conto perché era rimasto al verde e di mandargli anche un po' di francobolli. E questo fa comprendere la determinazione feroce che c'è dietro ogni grande carriera, che è l'aspetto che accomuna tutti i grandi atleti di qualunque disciplina sportiva (primeggiare in quel modo costa una fatica, un impegno disumani). Nei primi episodi si mostrava come si sarebbe formato, attraverso le imperscrutabili strade del Destino, quello che sarebbe diventato un terzetto di supereroi, con Jordan, Scottie Pippen, il "realizzatore", e Dennis Rodman, il "rimbalzista", portando i Bulls a essere una squadra come mai avrebbero potuto sognare nel loro mediocre passato.

Il terzo episodio si apre proprio su Rodman, "the Fuckup Person", che dopo una giovinezza a dir poco tormentata, aveva trovato come sfogare la sua aggressività nei Detroit Pistons, detti Bad Guys, gente con un approccio intimidatorio in campo, cioè sportellate libere per tutti (in quegli anni gli arbitri erano molto più elastici di oggi). In questo stile di basket giocato come l'hockey, forse proprio per contrastarli meglio Jordan a un certo punto deciderà di buttarsi in palestra, mettendo su faticosamente 8 chili di massa. Rodman, dopo un momento di crisi nell '93, passa ai Chicago e a sorpresa instaura con Jordan, in precedenza tante volte brutalmente atterrato, un rapporto privilegiato, che sarà messo emotivamente in crisi quando nella squadra rientrerà Scottie Pippen, dopo un lungo infortunio.

Ma se con l'amato allenatore Doug Collins il gioco verteva interamente su Jordan, con l'entrata in scena di Phil Jackson nel luglio dell'89 gli schemi muteranno (la tattica del "triangolo" dello stratega Tim Winter) e il gioco ruoterà diversamente, concedendo molto soddisfazioni a Pippen, che resterà però il giocatore più sottopagato dell'NBA. Sono schemi nuovi che inizialmente lasceranno perplesso lo stesso Jordan, ma che poi faranno di lui il più acceso sostenitore di Jackson.

Rodman era una mina vagante, famoso oltre che per la sua potenza fisica, per le sue intemperanze, con i capelli dai mille colori, le unghie dipinte, i piercing, le frequentazioni con dive celeberrime. Ma era capace di riacchiappare allenamenti e forma fisica e presentarsi in campo al meglio. Così succederà dopo una fuga di 88 ore, in cui si farà inghiottire da Las Vegas (con documentazioni che oggi gli costerebbero il linciaggio mediatico da parte del #metoo). Rodman infatti diceva che la paga che riceveva non era per giocare, ma per sopportare tutto quello che succedeva intorno.

Il quarto episodio ci porta al momento topico, quel gennaio del 1998 in cui il General Manager, il detestato Krause, dopo il 32esimo Super Bowl licenzia Jackson, con un pessimo tempismo, dopo una serie di trionfi incredibili. In quegli anni erano stati sconfitti i detestati Detroit Pistons (che non stringeranno la mano a nessuno uscendo dal campo nel '91) e c'era stata la storica vittoria sui L. A. Lakers quando finalmente affrontando Magic Johnson, Jordan si era sentito nell'Olimpo dei Grandi. A quel punto, tutto il mondo aspetta col fiato sospeso di capire cosa farà Jordan, che ha sempre detto che non avrebbe giocato senza Phil Jackson, il suo mitico "Coach Zen". La polemica era già gravata dai molti dissidi precedenti con Krause, già in polemica pure con Pippen, che con arroganza affermava che "i titoli non li vincono i giocatori e gli allenatori, ma le organizzazioni". Ma senza Jordan, come alla fine di tutti i balli irripetibili con la persona amata, anche i Bulls avrebbero potuto cantare "I'm never gonna dance again, the way i danced with you".

In un ben articolato andirivieni fra passato e presente, tutta questa ricchissima narrazione, mai pedante o noiosa, scorre attraverso una quantità impressionante di materiale documentale, e poi dichiarazioni di compagni di avventura, avversari, parenti, giornalisti, esperti, allenatori. The Last Dance ha il pregio di raccogliere tutto questo materiale e metterlo in ordine per i posteri, compito storico che spesso questo genere di documentari svolge lodevolmente, sottraendo all'oblio tante scene, momenti di partita, attimi fuori campo, battute al volo, riprese rubate da reporter d'assalto, con un montaggio emozionante, pieno di dettagli che appassioneranno i fan, ma non solo. Dirige Jason Hehir, regista molto attivo in campo sportivo (UFC Primetime, 30 for 30, Andre the Giant).

Sono molto personali i motivi per cui un personaggio sportivo diventa l'eletto del nostro cuore, la prestanza fisica, l'eccezionalità del gesto atletico, la bellezza del viso, qualcosa di impalpabile, come una vibrazione positiva che ce lo fa amare per sempre, nei momenti alti della sua carriera e anche quando commette qualche errore, quando l'età appanna la sua leggendaria potenza. Il campione Larry Bird afferma che "That wasn't Michael Jordan out there. That was God disguised as Michael Jordan". Come il suo idolo Muhammad Ali, Jordan ha volato come una farfalla e punto come un'ape. Ma abbiamo ancora 6 episodi per goderci il resto della vicenda.