I problemi di Konami riguardano l'intera industria giapponese - articolo

Per i publisher nipponici è normale spremere e trattare male i dipendenti.

Quando il Nikkei, maggior quotidiano economico giapponese (e da poco proprietario anche del Financial Times), ha pubblicato la sua storia sul trattamento tirannico e oppressivo riservato ai dipendenti di Konami, le reazioni del pubblico sono state contrastanti.

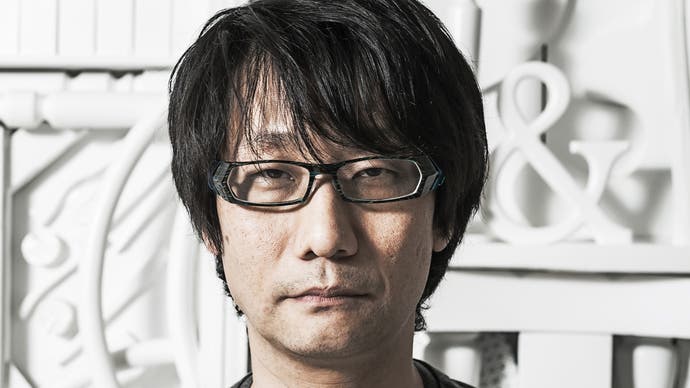

Alcuni hanno difeso le pratiche messe in atto dal publisher (o almeno il loro spirito, pur riconoscendo che alcuni comportamenti specifici fossero eccessivi e controproducenti), mentre molti altri hanno tentato di motivare quello che sta succedendo all'interno dell'azienda, inclusa la chiusura di Kojima Productions e l'allontanamento di Hideo Kojima, come semplice conseguenza della transizione verso lo sviluppo per dispositivi mobile.

Personalmente, non sono convinto da questa spiegazione: mi sembra semplicistica e, nel complesso, poco informata su quello che è il contesto all'interno del quale le pratiche messe in atto da Konami avvengono. Non c'è alcun motivo concreto per il quale un'azienda che produce titoli mobile debba essere un posto spiacevole o tirannico in cui lavorare, difatti esistono tantissimi publisher mobile in cui il personale è felice e stimolato a livello creativo, e altrettante aziende che operano nel mondo console in cui l'atmosfera invece è cupa e oppressiva.

Le condizioni di Konami sono il risultato di una serie di decisioni di management che prescindono completamente dalla transizione verso il mercato mobile, e probabilmente sono iniziate ben prima che essa avvenisse. Lavorare in un simile ambiente ha probabilmente portato Kojima (e tutti gli altri talenti creativi che recentemente hanno fatto la sua stessa scelta) a tirare un sospiro di sollievo nel momento in cui se ne sono andati sbattendo la porta, ma le ragioni fondamentali alla base del problema sono altre.

Anche perché la situazione di Konami è tutto tranne che unica: diversi commentatori esperti del contesto aziendale giapponese hanno sottolineato che le storie di tirannia provenienti dal publisher sono spiacevoli, ma non troppo diverse da quello che è il "normale" contesto lavorativo in Giappone: un paese in cui le pratiche aziendali sono generalmente terribili, senz'altro peggiori di quelle adottate nei paesi occidentali, nella games industry ma non solo.

Forse ricorderete il caso della "EA spouse", originato da un post su un blog del 2004 in cui un ragazzo si lamentava delle condizioni lavorative della fidanzata, impiegata presso Electronic Arts e costretta a lavorare in condizioni di vessazione e di cattiva gestione. Quel messaggio originò un piccolo scandalo, che portò all'attenzione del pubblico un fatto: le pratiche lavorative della games industry, fino ad allora accettate come normali al grido di "questa è la realtà", dovevano semplicemente cambiare.

Da allora, miracolosamente, la situazione lavorativa è davvero migliorata nei publisher occidentali: oggi non tutto è perfetto, ovviamente, ma le grandi aziende sono senz'altro posti molto migliori di quanto non lo fossero all'inizio del millennio. La stessa Electronic Arts, bersaglio del post iniziale, è ora costantemente votata come una delle migliori aziende americane in cui lavorare: una trasformazione impressionante.

Tale trasformazione, nell'industria giapponese, non è ancora avvenuta. Le condizioni lavorative sono rimaste degradanti come lo erano in America una dozzina di anni fa. Non è un mistero, dunque, se i publisher più grandi ed esigenti hanno cominciato a "bruciare" in modo sempre più rapido e drammatico i loro talenti creativi. Le grandi aziende giapponesi sono notoriamente molto esigenti nei confronti dei loro dipendenti, ai quali viene richiesto di lavorare moltissime ore: per gli impiegati nipponici non è raro dover lavorare fino alla sera tardi tutti i giorni della settimana, inclusi i weekend, e molto spesso è "buona norma" anche quella di uscire a bere con il capoufficio e i colleghi a fine giornata.

Una simile routine non è dettata dalla necessità: la produttività del lavoratore giapponese medio non è più alta di quella di qualsiasi altro impiegato di un paese sviluppato che lavora molte meno ore (anzi, spesso è più bassa). Si tratta, semplicemente, di una cultura aziendale che tende a sacrificare la vita privata dei dipendenti per sancire, attraverso la devozione totale verso il lavoro, una sorta di "fedeltà" nei confronti dell'azienda. Un processo indispensabile per avere la minima speranza di fare carriera.

Ora, considerate cosa succede quando si incrocia questa cultura di base con il mondo dello sviluppo di videogame, un'industria già nota per richiedere straordinari folli e tabelle di marcia strettissime in tutto il mondo. Peggio ancora: combinate il tutto con la tradizione di promuovere i dipendenti per anzianità e "fedeltà" all'azienda, e non per le capacità, l'intraprendenza e la capacità d'innovazione.

Il risultato, inevitabilmente, è quello di creare una mentalità da catena di montaggio, in cui i lavoratori sono visti come sacrificabili e intercambiabili. Chi non è abbastanza fedele alla causa o crea "problemi" può in ogni momento essere allontanato e rimpiazzato. In sostanza, l'antitesi di come un'azienda creativa dovrebbe trattare i propri dipendenti, e sebbene non si possa dire che tutte le aziende giapponesi lavorino così, senz'altro questa è la norma per le più grandi e famose.

È per questo che le recenti notizie su Konami non hanno per niente fatto scalpore in Giappone: chi conosce l'industria nipponica, probabilmente, ha già letto dozzine di reportage simili. Ci sono addirittura storie ben peggiori, ad esempio di publisher collegati alla yakuza (e non sono nemmeno pochi, visto che la mafia locale è molto presente nel business dei pachinko) che hanno ingaggiato "caposquadra" provenienti dal mondo delle costruzioni come "producer" per gestire lo sviluppo di giochi in ritardo, intimidendo fisicamente i programmatori per costringerli ad accelerare i tempi.

Oppure di un altro publisher molto grande e famoso che paga stipendi da fame rispetto alla media dell'industria, costringe a sottoscrivere clausole terribili nei contratti e come risultato tende a perdere i dipendenti mediamente in 18 mesi, con la scusa che tanto per lavorare sulle sue maggiori IP potrà reperire nuovo personale a basso costo e bassa esperienza in un batter d'occhio. Chiaramente, di fronte a tutto ciò, il fatto di costringere i dipendenti a timbrare il cartellino per andare in bagno non è che l'ultima voce ai piedi della lista che spiega perché le aziende giapponesi siano, in generale, dei terribili posti di lavoro.

Lo ripetiamo: stiamo parlando ad ampio spettro e ovviamente ci sono anche esempi positivi di aziende nipponiche, ma stranamente non riguardano quasi mai quelle più grandi e famose. In poche parole, i molti e talentuosi ragazzi che sognano di realizzare la loro ambizione e lavorare finalmente per un grande sviluppatore giapponese, spesso finiscono per trovarsi in situazioni lavorative molto meno ideali di quanto non immaginassero. Vale la pena dire che alcuni impiegati non vedono alcun problema in tutto ciò e sono pronti a dedicare la loro intera esistenza al lavoro, a discapito della vita sociale e della famiglia. La questione fondamentale, ovviamente, è che una simile dedizione al lavoro dovrebbe essere frutto di una scelta personale, non una costrizione che viene dall'alto.

Ma perché parliamo così diffusamente di questo problema? Ci sono svariate ragioni. Innanzi tutto, volevo fornire il giusto contesto ai reportage su Konami e ribadire che le sue condizioni lavorative sono pesanti, ma per niente rare all'interno dell'industria giapponese. In secondo luogo, credo che sia importante prospettare la situazione alle schiere di sviluppatori, artisti, programmatori, designer e talentuosi ragazzi in generale che sognano di andare a lavorare nella games industry giapponese: un sogno che, in alcuni casi, può trasformarsi in un vero e proprio incubo.

Infine, c'è da trarre la conclusione forse più importante da tutta questa storia: le terribili pratiche lavorative e lo scarso rispetto nei confronti dei dipendenti dimostrati dalle aziende giapponesi devono cambiare per il bene dell'industria stessa. Ho parlato spesso con dipendenti esperti di grandi publisher nipponici, e tutti cantano lo stesso ritornello: in Giappone si vorrebbero attirare più talenti stranieri, si ha la sensazione che lo sviluppo giapponese sia rimasto isolato ed escluso dal progresso tecnologico e dal know-how maturato dai creatori occidentali, si sente il bisogno dell'afflusso di nuovi processi creativi e stimoli multi-culturali.

Ma finché la mentalità delle aziende giapponesi sarà così poco attraente per i creativi occidentali, ingaggiare nuove menti e realizzare nuove collaborazioni rimarrà un'utopia. Questo è un caso in cui Maometto non andrà alla montagna: i più dotati creatori di giochi occidentali non lavoreranno mai per un'azienda giapponese che li sottopaga, li sfrutta e li ritiene intercambiabili con chiunque altro. Sarà allora la montagna a doversi spostare: i publisher nipponici dovranno trasformarsi in luoghi di lavoro appetibili se vogliono veramente attirare quei nuovi stimoli di cui hanno tanto bisogno.

Se ciò non dovesse avvenire, la minaccia per la games industry giapponese potrebbe addirittura raddoppiare: potrebbero infatti scappare gli stessi creativi orientali, così come sta già avvenendo. Molti nomi eccellenti, nel corso degli ultimi anni, hanno abbandonato le loro storiche aziende per sbarcare negli USA o in Europa, oppure per lanciare i loro studi indipendenti. Una vera e propria fuga di cervelli che potrebbe farsi sempre più grave, se le cose non dovessero cambiare.

Insomma, l'industria giapponese ha bisogno della scintilla che avvii il cambiamento, come avvenne per i grandi publisher occidentali con lo scandalo della "EA spouse". Se il recente reportage di Nikkei sulle condizioni lavorative in Konami riuscirà a rappresentare quella scintilla, allora potrebbe rivelarsi il momento cruciale in cui è cominciata la rinascita della games industry del Sol Levante.